-

Aki (Terre)

Aki (Terre) Chaque famille habitait et protégeait ses territoires ancestraux, dont elle connait le nom des cours d’eau, des montagnes, et les secrets millénaires chuchotés par les arbres. Nous sommes tous les enfants de la Terre-Mère, dont les arbres sont les cheveux et les rivières, les veines. Nous lui appartenons et avons chacun une place bien définie auprès d’elle. Elle est à la fois notre mère et notre demeure, elle tient une place au centre de notre culture et son équilibre est notre équilibre à tous. C’est en se déplaçant sur le territoire que nous comprenons le sens des choses et que nous apprenons à gérer les moments importants et essentiels. Nous sommes les enfants dépossédés de ce sein maternel, enchainés à un petit morceau du paysage que l’on parcourait autrefois en entier. Du territoire Cri au Nord, à celui des Atikameks à l’Est et celui des Ojibwés à l’Ouest, l’anicinabe Aki s’étendait ainsi jusqu’au fleuve Saint-Laurent, au Sud. Il était et restera toujours notre maison, notre temple, notre patrimoine.

-

Anicinabe ocitowin (Arts et artisanat)

Anicinabe ocitowin (Arts et artisanat) Il n’y a pas de mot pour l’art en anicinabemowin. Cependant, nous savons reconnaitre et créer de la beauté ; Minwashin. Dans nos chants millénaires, dans nos danses inspirées, dans les bordures colorées qui avivent nos vêtements. Que ce soit pour s’amuser, passer le temps, pour décorer ou pour marquer des points de repère, nos ancêtres sculptaient, gravaient, dessinaient, brodaient, dansaient, chantaient et racontaient. Artistes depuis toujours sans le savoir, nous exprimons notre culture à travers nos créations. Notre art est le témoin de notre existence, de notre connaissance et de notre savoir. Si la transmission de ces savoirs et de ces savoir-faire a toujours été primordiale, c’est que la connaissance de ceux-ci résulte dans un savoir-vivre propre à la Nation.

-

Histoire

Histoire L’histoire est la petite sœur de la langue. C’est elle qui, depuis 8 000 ans, raconte notre manière de vivre, l’arrivée des Européens, le troc des fourrures, la guerre avec les Iroquois et les Anglais, puis la sédentarisation forcée, les pensionnats, et la perte… Perte des enfants, de la famille, de la dignité, de la langue, de la culture et même la perte de soi-même, dans toute cette douleur. Il y a cette histoire terrible, qui fait de nous des êtres blessés, mais aussi des êtres résilients. Puis il y a aussi cette autre histoire, celle qui a construit l’imaginaire de notre culture, dans notre langue à nous, dans cette manière de penser propre à l’anicinabemowin. C’est l’histoire de la création de la Terre-Mère, celle des premiers Anicinabek, celle qui, parce qu’elle sait désigner les choses, les fait exister du même coup. C’est elle qui explique, au-delà du réel, la relation entre chaque chose, l’influence des êtres spirituels, la magie des pierres de fées et la force de guérison du territoire.

-

Icikiciwin (Langue)

Icikiciwin (Langue) Au centre de la tête, au centre de l’homme, au centre de la communauté, se trouve la langue. Elle module notre façon de penser la vie et de voir ce qui nous entoure de façon commune, partagée depuis des lunes. Elle s’articule et se pense dans le mouvement, tout comme celui-ci accentue le sens de nos gestes et de nos mots. Elle s’est construite et s’apprend en mouvement, sur le territoire, entre deux coups de rame, pendant les portages et les autres trajets. Grâce à elle, dans nos têtes, il n’y a rien de plus grand, rien de plus petit, mais tout se complète pour former un ensemble harmonieux. Elle est ce qui a permis de transmettre notre histoire et notre culture, d’abord d’une oreille à l’autre, puis par l’écriture. Parfois imposée, parfois réduite au silence et bannie, elle a été affaiblie, punie, colonisée, envahie par les mots d’une autre langue, salie par les bouches d’une autre culture. Aujourd’hui, il nous faut la soigner, la laver avec tendresse et la nourrir. Elle porte l’espoir, les valeurs et l’autonomie de la nation.

-

Patrimoine

Patrimoine Ce qu’il nous reste de nos ancêtres, chaque petite chose qu’ils ont laissée derrière eux ou qu’ils nous ont donnée, est le témoin de notre culture millénaire. Notre patrimoine nous enseigne les façons de faire des Anciens, nous révèle leur imaginaire, leur créativité et leur ingéniosité pour faire face aux difficultés. Ce sont leurs histoires, nos histoires. Les objets qu’ils ont confectionnés de leurs mains et les noms qu’ils ont donnés aux paysages sont notre héritage. Bien que le concept de patrimoine n’existe pas dans la culture anicinabe, nous devons protéger ce patrimoine, car il est la mémoire de notre culture et de notre histoire que nous souhaitons léguer à notre tour aux générations futures.

-

Manitowiwin (Spiritualité)

Manitowiwin (Spiritualité) Nous sommes connectés à un monde spirituel, au monde des esprits et aux esprits eux-mêmes. De temps en temps, il faut se concentrer et ressentir cette connexion pour s’en aller au-delà de ce que les cinq sens nous disent. Il faut décoller de ces sens corporels, ancrés dans le réel, afin de se retrouver et retrouver la raison de notre existence sur le territoire. Il y a des moments où il est nécessaire de s’arrêter et simplement chercher à comprendre. Il est important de se reconnecter à ce monde qui n’est pas tangible, mais toujours proche de nous, à l’intérieur de nous-même. Et nous devons nous ouvrir au monde, par les rituels et cérémonies ancestraux, pour le ressentir et le comprendre et accéder aux connaissances liées aux manifestations autour de nous, de la parole d’un ainé à la présence d’un aigle. Il faut savoir reconnaitre, d’abord, et pouvoir lire, ensuite, les signes.

-

Révisé par la communauté

Révisé par la communauté Les métadonnées des documents dans la collection ont été bonifiées avec un-e aîné-e.

-

Informations manquantes

Informations manquantes Les métadonnées des documents dans la collection attendent d'être bonifiées par des contributeurs.

-

Fonds Musée de la Civilisation

Fonds Musée de la Civilisation Basé à Québec, le Musée de la Civilisation est une société d'État ayant pour mission de faire connaître les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire aujourd'hui appelé « Québec ». Ce fonds d'archives comprend des photos d'objets anicinabe répertoriés dans les collections du Musée.

-

Fonds Musée McCord Stewart

Fonds Musée McCord Stewart Basé à Montréal, le Musée McCord Stewart est engagé dans une démarche de décolonisation et conçoit des expositions et des activités éducatives, culturelles et citoyennes qui portent un regard critique et inclusif sur l’histoire sociale et les enjeux contemporains. Ce fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriés dans les collections du Musée.

-

Fonds Musée canadien de l'histoire

Fonds Musée canadien de l'histoire Situé à Ottawa, le Musée canadien de l'histoire a redéfini son engagement envers les peuples autochtones du Canada et a créé un plan d’action conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2020. Le fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriées dans ses collections.

-

Fonds Archéo-08

Fonds Archéo-08 Basé en Abitibi-Témiscamingue, Archéo-08 était une corporation de recherche archéologique visant à étudier l'histoire des Autochtones avant l'arrivée des colons européens. Le fonds comprend des photos d'artéfacts liés aux Anicinabek répertoriées dans ses collections.

-

Fonds Jean Gagnon

Fonds Jean Gagnon

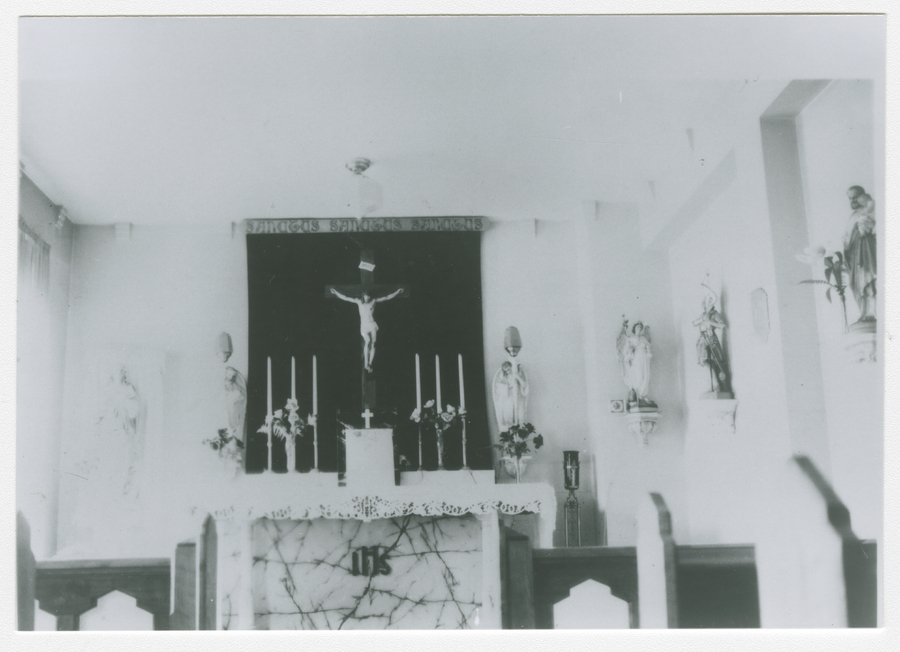

Le fonds comprend des photographies d'Abitibiwinik prises lors d'une visite de l'évêque du diocèse d'Amos, Mgr Joseph Aldée Desmarais, au Lac Abitibi.

-

Fonds Gaston Carrière

Fonds Gaston Carrière Le fonds comprend des photographies illustrant la vie quotidienne des Autochtones de l'Outaouais supérieur, de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que quelques vues d'ensemble des villes et villages de ces régions. Le Père Gaston Carrière était O.M.I. (Oblat de Marie-Immaculée).

-

Fonds Louis-Philippe Martel

Fonds Louis-Philippe Martel Le fonds comprend des photographies illustrant les familles du Lac Apitibi et du Lac des Quinze (Sand Point). Les photographies ont été prises par Louis-Philippe Martel (1883-1981), entre 1945 et 1953.

-

Fonds Minwashin

Fonds Minwashin Au coeur de l’Anicinabe Aki, Minwashin est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de soutenir, de développer et de célébrer les arts, la langue et la culture anicinabe. Le fonds d'archives comprend des enregistrements vidéos et des photographies créés dans le cadre de ses activités.

-

Fonds Société de bien-être Kitcisakik

Fonds Société de bien-être Kitcisakik La Société de bien-être Kitcisakik est fondée en 1982. Cet organisme sans but lucratif joue un rôle polyvalent auprès des Anicinabek de l'Outaouais supérieur et plus spécifiquement de Kitcisakik (Grand Lac Victoria); il œuvre dans les domaines de la santé physique et mentale, de la vie sociale et culturelle. En 1991, le conseil d'administration se compose de Donat Papatisse, président, James Papetie, vice-président, et Richard Ejinagosi Kistabish, secrétaire-trésorier.

-

Fonds Joseph Hermann Bolduc

Fonds Joseph Hermann Bolduc Né à St-Hubert-de-Spalding en 1911, Joseph Hermann Bolduc s'établit à Rouyn-Noranda en 1935, après avoir suivi un cours de photographie par correspondance. À partir de 1947, il offre à la population de la région un service de photographies panoramiques lui permettant de photographier les gens des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

-

Fonds Anishnabe Long term care centre

Fonds Anishnabe Long term care centre Le fonds comprend des archives du Centre de santé de Timiskaming. Elles ont été numérisées lors d'une tournée de numérisation effectuée par Minwashin en 2023.

-

Fonds Louis-Roger Lafleur

Fonds Louis-Roger Lafleur Ce fonds comprend des négatifs et des photographies qui illustrent la vie des Cris et des Anicinabek en Abitibi, de même que celle des Innus et des Atikamekws Nehirowisiw en Mauricie. Il y a de très belles scènes sur les traditions et le savoir-faire des Premières Nations. Les photos ont été prises entre 1936 et 1952.

-

Fonds Congrès des Algonquinistes

Fonds Congrès des Algonquinistes Les Congrès des Algonquinistes rassemblent chaque année des universitaires s'intéressant aux langues et aux cultures algonquines. Le fonds d'arhives comprend des textes du linguiste George F. Aubin, qui a étudié l'Anicinabemowin.

Aki (Terre)

Chaque famille habitait et protégeait ses territoires ancestraux, dont elle connait le nom des cours d’eau, des montagnes, et les secrets millénaires chuchotés par les arbres. Nous sommes tous les enfants de la Terre-Mère, dont les arbres sont les cheveux et les rivières, les veines. Nous lui appartenons et avons chacun une place bien définie auprès d’elle. Elle est à la fois notre mère et notre demeure, elle tient une place au centre de notre culture et son équilibre est notre équilibre à tous. C’est en se déplaçant sur le territoire que nous comprenons le sens des choses et que nous apprenons à gérer les moments importants et essentiels. Nous sommes les enfants dépossédés de ce sein maternel, enchainés à un petit morceau du paysage que l’on parcourait autrefois en entier. Du territoire Cri au Nord, à celui des Atikameks à l’Est et celui des Ojibwés à l’Ouest, l’anicinabe Aki s’étendait ainsi jusqu’au fleuve Saint-Laurent, au Sud. Il était et restera toujours notre maison, notre temple, notre patrimoine.Anicinabe ocitowin (Arts et artisanat)

Il n’y a pas de mot pour l’art en anicinabemowin. Cependant, nous savons reconnaitre et créer de la beauté ; Minwashin. Dans nos chants millénaires, dans nos danses inspirées, dans les bordures colorées qui avivent nos vêtements. Que ce soit pour s’amuser, passer le temps, pour décorer ou pour marquer des points de repère, nos ancêtres sculptaient, gravaient, dessinaient, brodaient, dansaient, chantaient et racontaient. Artistes depuis toujours sans le savoir, nous exprimons notre culture à travers nos créations. Notre art est le témoin de notre existence, de notre connaissance et de notre savoir. Si la transmission de ces savoirs et de ces savoir-faire a toujours été primordiale, c’est que la connaissance de ceux-ci résulte dans un savoir-vivre propre à la Nation.Histoire

L’histoire est la petite sœur de la langue. C’est elle qui, depuis 8 000 ans, raconte notre manière de vivre, l’arrivée des Européens, le troc des fourrures, la guerre avec les Iroquois et les Anglais, puis la sédentarisation forcée, les pensionnats, et la perte… Perte des enfants, de la famille, de la dignité, de la langue, de la culture et même la perte de soi-même, dans toute cette douleur. Il y a cette histoire terrible, qui fait de nous des êtres blessés, mais aussi des êtres résilients. Puis il y a aussi cette autre histoire, celle qui a construit l’imaginaire de notre culture, dans notre langue à nous, dans cette manière de penser propre à l’anicinabemowin. C’est l’histoire de la création de la Terre-Mère, celle des premiers Anicinabek, celle qui, parce qu’elle sait désigner les choses, les fait exister du même coup. C’est elle qui explique, au-delà du réel, la relation entre chaque chose, l’influence des êtres spirituels, la magie des pierres de fées et la force de guérison du territoire.Icikiciwin (Langue)

Au centre de la tête, au centre de l’homme, au centre de la communauté, se trouve la langue. Elle module notre façon de penser la vie et de voir ce qui nous entoure de façon commune, partagée depuis des lunes. Elle s’articule et se pense dans le mouvement, tout comme celui-ci accentue le sens de nos gestes et de nos mots. Elle s’est construite et s’apprend en mouvement, sur le territoire, entre deux coups de rame, pendant les portages et les autres trajets. Grâce à elle, dans nos têtes, il n’y a rien de plus grand, rien de plus petit, mais tout se complète pour former un ensemble harmonieux. Elle est ce qui a permis de transmettre notre histoire et notre culture, d’abord d’une oreille à l’autre, puis par l’écriture. Parfois imposée, parfois réduite au silence et bannie, elle a été affaiblie, punie, colonisée, envahie par les mots d’une autre langue, salie par les bouches d’une autre culture. Aujourd’hui, il nous faut la soigner, la laver avec tendresse et la nourrir. Elle porte l’espoir, les valeurs et l’autonomie de la nation.Patrimoine

Ce qu’il nous reste de nos ancêtres, chaque petite chose qu’ils ont laissée derrière eux ou qu’ils nous ont donnée, est le témoin de notre culture millénaire. Notre patrimoine nous enseigne les façons de faire des Anciens, nous révèle leur imaginaire, leur créativité et leur ingéniosité pour faire face aux difficultés. Ce sont leurs histoires, nos histoires. Les objets qu’ils ont confectionnés de leurs mains et les noms qu’ils ont donnés aux paysages sont notre héritage. Bien que le concept de patrimoine n’existe pas dans la culture anicinabe, nous devons protéger ce patrimoine, car il est la mémoire de notre culture et de notre histoire que nous souhaitons léguer à notre tour aux générations futures.Manitowiwin (Spiritualité)

Nous sommes connectés à un monde spirituel, au monde des esprits et aux esprits eux-mêmes. De temps en temps, il faut se concentrer et ressentir cette connexion pour s’en aller au-delà de ce que les cinq sens nous disent. Il faut décoller de ces sens corporels, ancrés dans le réel, afin de se retrouver et retrouver la raison de notre existence sur le territoire. Il y a des moments où il est nécessaire de s’arrêter et simplement chercher à comprendre. Il est important de se reconnecter à ce monde qui n’est pas tangible, mais toujours proche de nous, à l’intérieur de nous-même. Et nous devons nous ouvrir au monde, par les rituels et cérémonies ancestraux, pour le ressentir et le comprendre et accéder aux connaissances liées aux manifestations autour de nous, de la parole d’un ainé à la présence d’un aigle. Il faut savoir reconnaitre, d’abord, et pouvoir lire, ensuite, les signes. Révisé par la communauté Les métadonnées des documents dans la collection ont été bonifiées avec un-e aîné-e.

Révisé par la communauté Les métadonnées des documents dans la collection ont été bonifiées avec un-e aîné-e. Informations manquantes Les métadonnées des documents dans la collection attendent d'être bonifiées par des contributeurs.

Informations manquantes Les métadonnées des documents dans la collection attendent d'être bonifiées par des contributeurs. Fonds Musée de la Civilisation Basé à Québec, le Musée de la Civilisation est une société d'État ayant pour mission de faire connaître les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire aujourd'hui appelé « Québec ». Ce fonds d'archives comprend des photos d'objets anicinabe répertoriés dans les collections du Musée.

Fonds Musée de la Civilisation Basé à Québec, le Musée de la Civilisation est une société d'État ayant pour mission de faire connaître les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire aujourd'hui appelé « Québec ». Ce fonds d'archives comprend des photos d'objets anicinabe répertoriés dans les collections du Musée. Fonds Musée McCord Stewart Basé à Montréal, le Musée McCord Stewart est engagé dans une démarche de décolonisation et conçoit des expositions et des activités éducatives, culturelles et citoyennes qui portent un regard critique et inclusif sur l’histoire sociale et les enjeux contemporains. Ce fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriés dans les collections du Musée.

Fonds Musée McCord Stewart Basé à Montréal, le Musée McCord Stewart est engagé dans une démarche de décolonisation et conçoit des expositions et des activités éducatives, culturelles et citoyennes qui portent un regard critique et inclusif sur l’histoire sociale et les enjeux contemporains. Ce fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriés dans les collections du Musée. Fonds Musée canadien de l'histoire Situé à Ottawa, le Musée canadien de l'histoire a redéfini son engagement envers les peuples autochtones du Canada et a créé un plan d’action conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2020. Le fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriées dans ses collections.

Fonds Musée canadien de l'histoire Situé à Ottawa, le Musée canadien de l'histoire a redéfini son engagement envers les peuples autochtones du Canada et a créé un plan d’action conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2020. Le fonds d'archives comprend des archives liées aux Anicinabek répertoriées dans ses collections. Fonds Archéo-08 Basé en Abitibi-Témiscamingue, Archéo-08 était une corporation de recherche archéologique visant à étudier l'histoire des Autochtones avant l'arrivée des colons européens. Le fonds comprend des photos d'artéfacts liés aux Anicinabek répertoriées dans ses collections.

Fonds Archéo-08 Basé en Abitibi-Témiscamingue, Archéo-08 était une corporation de recherche archéologique visant à étudier l'histoire des Autochtones avant l'arrivée des colons européens. Le fonds comprend des photos d'artéfacts liés aux Anicinabek répertoriées dans ses collections. Fonds Jean Gagnon

Le fonds comprend des photographies d'Abitibiwinik prises lors d'une visite de l'évêque du diocèse d'Amos, Mgr Joseph Aldée Desmarais, au Lac Abitibi.

Fonds Jean Gagnon

Le fonds comprend des photographies d'Abitibiwinik prises lors d'une visite de l'évêque du diocèse d'Amos, Mgr Joseph Aldée Desmarais, au Lac Abitibi. Fonds Gaston Carrière Le fonds comprend des photographies illustrant la vie quotidienne des Autochtones de l'Outaouais supérieur, de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que quelques vues d'ensemble des villes et villages de ces régions. Le Père Gaston Carrière était O.M.I. (Oblat de Marie-Immaculée).

Fonds Gaston Carrière Le fonds comprend des photographies illustrant la vie quotidienne des Autochtones de l'Outaouais supérieur, de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que quelques vues d'ensemble des villes et villages de ces régions. Le Père Gaston Carrière était O.M.I. (Oblat de Marie-Immaculée). Fonds Louis-Philippe Martel Le fonds comprend des photographies illustrant les familles du Lac Apitibi et du Lac des Quinze (Sand Point). Les photographies ont été prises par Louis-Philippe Martel (1883-1981), entre 1945 et 1953.

Fonds Louis-Philippe Martel Le fonds comprend des photographies illustrant les familles du Lac Apitibi et du Lac des Quinze (Sand Point). Les photographies ont été prises par Louis-Philippe Martel (1883-1981), entre 1945 et 1953. Fonds Minwashin Au coeur de l’Anicinabe Aki, Minwashin est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de soutenir, de développer et de célébrer les arts, la langue et la culture anicinabe. Le fonds d'archives comprend des enregistrements vidéos et des photographies créés dans le cadre de ses activités.

Fonds Minwashin Au coeur de l’Anicinabe Aki, Minwashin est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de soutenir, de développer et de célébrer les arts, la langue et la culture anicinabe. Le fonds d'archives comprend des enregistrements vidéos et des photographies créés dans le cadre de ses activités. Fonds Société de bien-être Kitcisakik La Société de bien-être Kitcisakik est fondée en 1982. Cet organisme sans but lucratif joue un rôle polyvalent auprès des Anicinabek de l'Outaouais supérieur et plus spécifiquement de Kitcisakik (Grand Lac Victoria); il œuvre dans les domaines de la santé physique et mentale, de la vie sociale et culturelle. En 1991, le conseil d'administration se compose de Donat Papatisse, président, James Papetie, vice-président, et Richard Ejinagosi Kistabish, secrétaire-trésorier.

Fonds Société de bien-être Kitcisakik La Société de bien-être Kitcisakik est fondée en 1982. Cet organisme sans but lucratif joue un rôle polyvalent auprès des Anicinabek de l'Outaouais supérieur et plus spécifiquement de Kitcisakik (Grand Lac Victoria); il œuvre dans les domaines de la santé physique et mentale, de la vie sociale et culturelle. En 1991, le conseil d'administration se compose de Donat Papatisse, président, James Papetie, vice-président, et Richard Ejinagosi Kistabish, secrétaire-trésorier. Fonds Joseph Hermann Bolduc Né à St-Hubert-de-Spalding en 1911, Joseph Hermann Bolduc s'établit à Rouyn-Noranda en 1935, après avoir suivi un cours de photographie par correspondance. À partir de 1947, il offre à la population de la région un service de photographies panoramiques lui permettant de photographier les gens des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

Fonds Joseph Hermann Bolduc Né à St-Hubert-de-Spalding en 1911, Joseph Hermann Bolduc s'établit à Rouyn-Noranda en 1935, après avoir suivi un cours de photographie par correspondance. À partir de 1947, il offre à la population de la région un service de photographies panoramiques lui permettant de photographier les gens des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue. Fonds Anishnabe Long term care centre Le fonds comprend des archives du Centre de santé de Timiskaming. Elles ont été numérisées lors d'une tournée de numérisation effectuée par Minwashin en 2023.

Fonds Anishnabe Long term care centre Le fonds comprend des archives du Centre de santé de Timiskaming. Elles ont été numérisées lors d'une tournée de numérisation effectuée par Minwashin en 2023. Fonds Louis-Roger Lafleur Ce fonds comprend des négatifs et des photographies qui illustrent la vie des Cris et des Anicinabek en Abitibi, de même que celle des Innus et des Atikamekws Nehirowisiw en Mauricie. Il y a de très belles scènes sur les traditions et le savoir-faire des Premières Nations. Les photos ont été prises entre 1936 et 1952.

Fonds Louis-Roger Lafleur Ce fonds comprend des négatifs et des photographies qui illustrent la vie des Cris et des Anicinabek en Abitibi, de même que celle des Innus et des Atikamekws Nehirowisiw en Mauricie. Il y a de très belles scènes sur les traditions et le savoir-faire des Premières Nations. Les photos ont été prises entre 1936 et 1952. Fonds Congrès des Algonquinistes Les Congrès des Algonquinistes rassemblent chaque année des universitaires s'intéressant aux langues et aux cultures algonquines. Le fonds d'arhives comprend des textes du linguiste George F. Aubin, qui a étudié l'Anicinabemowin.

Fonds Congrès des Algonquinistes Les Congrès des Algonquinistes rassemblent chaque année des universitaires s'intéressant aux langues et aux cultures algonquines. Le fonds d'arhives comprend des textes du linguiste George F. Aubin, qui a étudié l'Anicinabemowin.